Nein, Max Levi ist nicht der Erfinder der Bluejeans, der hieß mit dem Vornamen so. Levi. Mit Kleidung hatte Max dennoch zu tun. Er war der Macher von Salamander. Oder zumindest einer davon, neben den Schuh-Machern Sigle, dem Kaufmann Rudolf Moos und Isidor Rothschild, dem Schwager. Das sind einige der Namen, die Fabrik, Geschäft und Marke des Unternehmens aufbauten und zum Erfolg führten. Max Levi war der Visionär, seiner Zeit um Jahre voraus.

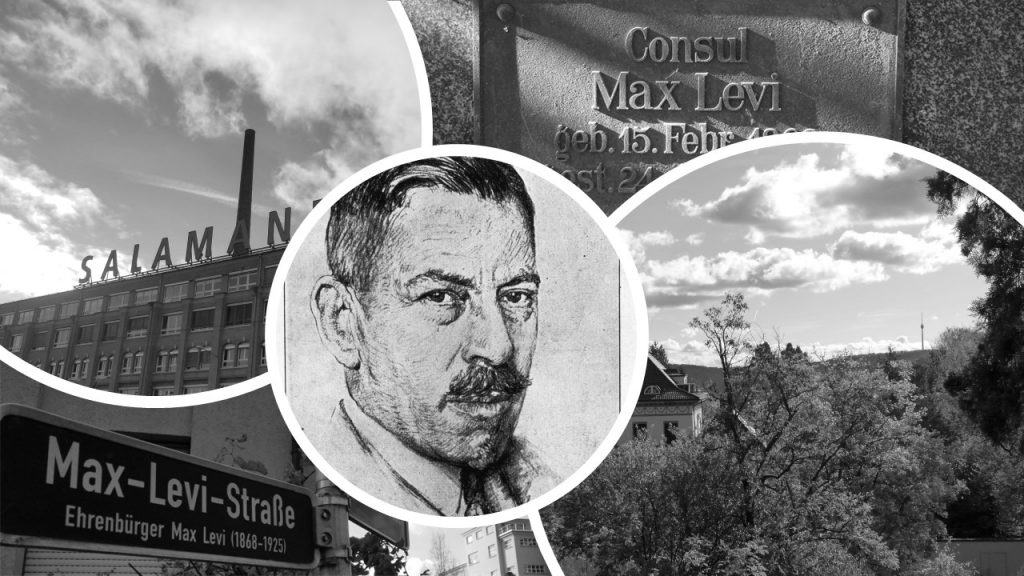

Hier geht es nicht in erster Linie um Schuhe. Die Salamander-Firmengeschichte ist vorzüglich dokumentiert, archiviert und in einem hervorragenden Buch publiziert [1]. Hier geht es um Max Lexi, geboren 1868 in Gondelsheim, Baden, aufgewachsen in Heslach, gewirkt in Kornwestheim vor allem, 1925 in Stuttgart gestorben. Begraben auf dem Pragfriedhof dort, im jüdischen Teil, dessen Tore verschlossen sind. Den Schlüssel bekommt man im Friedhofsamt gegen Unterschrift ausgehändigt.

Es geht um Max Levi, den Unternehmer. Und um Max Levi, den Menschen, soweit man den noch erkennen kann nach 100 Jahren.

Maxens Vater, Raphael Levi, hatte eine „Krämerei-Konzession“. So steht es geschrieben in den Annalen von Gondelsheim. Ob er, wie andere Juden des Ortes, auch mit Vieh oder Leder handelte, ist nicht verbürgt. Der Sohn Max jedenfalls stieg früh ins Ledergeschäft ein. In den späten 1880er Jahren machte er eine Lehre in der Ledergroßhandlung Weil & Arnstein in Stuttgart und lernte dort, wie es mit den Kuhhäuten weitergeht. Mit dem Gerben fängt die Sache erst an. Die Sache nämlich, die im perfekt ausgeleuchteten Salamander-Markengeschäft in der Berliner Friedrichstraße zur Vollendung gelangt. An der Ladenkasse, um genau zu sein. Und an den Füßen der Berliner.

Dazwischen liegt eine lange Kette von Arbeit, von Handwerk, von Weitergabe der Ware, von Kauf und Verkauf. Von Wertzuwachs. Max Levi wollte die Glieder dieser Kette eng verbinden – sie, wenn möglich, in einer einzigen Hand behalten, um zwischen den Gliedern wenig Verlust zu erleiden.

Heute spricht man von der vertikalen Integration von Wertschöpfungsketten. Sie ist Stand der Technik im 21. Jahrhundert – wenngleich das „alles aus einer Hand“ aus der Mode gekommen ist. Heute gilt das Prinzip „divide et impera“. Der alles beherrschende OEM (Original Equipment Manufacturer) sitzt direkt beim Endkunden und bildet so das letzte Glied der Kette. Er hat die Macht. Die davor liegenden Glieder gehören ihm zwar nicht, aber er beherrscht sie. Indem er sie gegeneinander ausspielt und ihnen ständig damit droht, sie aus der Kette zu nehmen. Aber dies nur am Rande.

Max Levi jedenfalls machte sich nach seinem Militärdienst von Heslach aus auf die Socken und gelangte über Zuffenhausen nach Kornwestheim. Nicht ohne unterwegs Kontakte geknüpft und Geschäfte begründet zu haben. In dem stattlichen Dorf am Rand des Langen Feldes tat er sich mit Johann Jakob Sigle zusammen und gründete eine Schuhfabrik und Handelsoffene Gesellschaft, die Keimzelle dessen, was später Salamander war.

Meine Phantasie reicht nicht aus, um mir die Gespräche und Geschäftsanbahnungen zwischen dem Heslacher Händler Max Levi und dem Kornwestheimer Schuster Jakob (der Ältere) Sigle, selbst Sohn eines Kleinbauern und Amtsdieners, vorzustellen. Sicher ist nur, dass beide Schwäbisch sprachen. Und dass sie den Stier bei den Hörnern packten, ihm das Fell über die Ohren zogen, um robuste, preiswerte Schuhe daraus zu machen, wie sie die Bauern des Langen Feldes in Stall und Scheune gerne trugen.

Wie diese Treter nach Berlin, in die Läden des Rudolf Moos und an die zarten Füße der weltstädtischen Damen gelangten, ist eine andere Geschichte. Die viel mit Max Levi zu tun hat, seinem wachen Verstand und seinem Talent, die Menschen für sich zu gewinnen.

Er gewann auch Rudolf Moos, Betreiber modernster Schuhgeschäfte, Inhaber der Marke Salamander. Und, ach ja, Oberschwabe aus Buchau am Federsee. Das machte manches leichter, zumindest sprachlich und mental. Zwei Schwaben in Berlin, die ein Startup gründen, und den Erfolg zunächst gepachtet haben. Wolfgang Thierse muss stark sein, wenn er das liest.

Dass Max Levi in mancher Hinsicht schwäbischer war als ein schwäbischer Bauer, zeigte sich bei den Verhandlungen um ein neues Grundstück für die Kornwestheimer Fabrik. Das alte Grundstück war für die Stückzahlen, die in den Salamander-Läden abgesetzt werden konnten, zu klein geworden. Eine Erweiterung musste her. Die Besitzer der umliegenden Grundstücke versuchten, was ihre Nachfahren später auch praktizierten: Sie wollten sich durch den Verkauf „saurer Wiesle“ für den Rest ihres Lebens sanieren. Allein es misslang.

Levi, durch einen speziellen Grundstücksbesitzer besonders gepresst, hatte noch ein Ass im Ärmel. Das er zog, als ihm der Handel zu bunt wurde. Jenseits der Bahnlinie hatte er Flächen erworben, die für den Fall der Fälle bebaubar waren. Die Option kam zum Tragen, als das vermeintlich knitze Bäuerle auch den letzten Termin zur gütlichen Einigung verstreichen ließ. Auf den so erworbenen Flächen steht die Fabrik noch heute. Nur dass sie keine mehr ist.

Max Levi dachte unternehmerisch groß – zu groß für Rudolf Moos. Ohne das Monopoly um Gesellschaften und Anteile auszubreiten, sei gesagt, dass Levi eine alle Geschäfte übergreifende Aktiengesellschaft plante und seinen Kompagnon, der hier nicht mitgehen wollte, schließlich ausbezahlte. Moos selbst betont die Großzügigkeit seines Verhandlungspartners und verlässt das Unternehmen am 1. Januar 1910 „mit tiefer Genugtuung“ über die Verhandlungen. Und als gemachter Mann. Er starb 1951 im britischen Exil.

Zurück zu Max und an den Beginn des 20. Jahrhunderts. Die Levis wohnten in Stuttgart nett, aber eher bescheiden. Seine „hübsche, lebhafte“ Frau Ida (geb. Klugmann) sah in Berlin, in den Luxuswohnungen am Kurfürstendamm, dass es auch anders ging. Da gab es „Staatszimmer“ zu bestaunen, „die 12 Meter lang und 8 Meter breit“ waren. Der Wunsch war geweckt und Max Levi entsprach, wenn auch nicht gleich. Der Weg der Levis führte über den Umzug in die Lenzhalde (Halbhöhenlage, 1915) ganz hinauf auf die Feuerbacher Heide. Wo in der frühen Neuzeit die Stuttgarter Ackerbürger ihr Vieh geweidet hatten, stand dann und steht noch die Villa Levi. Ein Haus, das seinesgleichen sucht.

Der Fernsehturm, heute Wahrzeichen der Stadt, gehörte noch nicht zum Panorama. Der Blick schweifte frei über den Kessel hinweg auf die Filderebene und bis zur blauen Mauer der Alb. Ein Träumchen, damals wie heute.

Man schrieb das Jahr 1921 und hatte die Höhe erreicht.

Auch Max Levi war nach oben gelangt. Er wurde mit Ehrungen überhäuft, vom württembergischen König, der Weimarer Republik. Die Republik Österreich verlieh ihm den Titel eines Honorarconsuls, er saß im Aufsichtsrat wichtiger Banken. In Geldfragen vertraute man seinem Rat und war damit bestens bedient.

Max Levi konnte Ruhm, Ehre und Wohlstand nicht lange genießen.

“24. April 1925. Max Levi stirbt in Stuttgart. Er wird auf dem Stuttgarter Pragfriedhof bestattet.“ [2]

Das sind die Fakten, der Rest ist üble Geschichte. In Stichworten nacherzählt.

1927 benennt Kornwestheim die Forststraße in Max-Levi-Straße, 1935 in Weststraße und im Mai 1945 wieder in Max-Levi-Straße um. Es ist eine kleine Straße in einem heute hauptsächlich von Migranten bewohnten Teil der Stadt, zwischen Bahngleisen und ehemaliger Fabrik gelegen.

Fabrik und Firma Salamander gedeihen noch einige Jahrzehnte. Die Nachkommen der Familie Sigle erweisen sich als durchaus fähige Unternehmer, die Nachkommen der Levis dagegen müssen fliehen und sterben ebenfalls im Exil. Ida, geborene Klugmann, verheiratete Levi, verheiratete Arnold, verheiratete Michel, stirbt 1962 in Lausanne im Alter von 85 Jahren. Das einzige Kind, das sie mit Max hatte, die Tochter Mathilde, war schon 1897 gestorben, im Alter von 1.

Schuhe sind ein komplexes Produkt, in dem viel Handarbeit steckt. In Hochlohnländern ein Problem, in Deutschland erst recht. Zusätzlich brauchte es noch einiges an Raffgier und Unvermögen, um die einstmals größte Schuhfabrik Europas zu dem zu machen, was sie heute ist. Ein Industriedenkmal. Ein Büropark mit Supermarkt, Outlets, bewohnbaren Lofts. So lebt das Areal wenigstens weiter.

Im Gegensatz zum Unternehmen.

Übernahmen, Insolvenzen, Sanierungen, Anleger-Geschacher, weitere Insolvenzen – ein Dorado für Berater. Und schließlich das Aus. Die Gründe für den Niedergang der traditionsreichen Salamander AG sind vielfältig. Nennen wir es Globalisierung. Und schweigen über den Rest.

Was leider nicht ganz funktioniert. Erst spät kam heraus, dass das mittlerweile komplett arisierte Unternehmen der Levis, Rothschilds und Sigles im Dritten Reich KZ-Häftlinge zu Schuhtests herangezogen hatte. Laut Wikipedia mussten „die Häftlinge im sogenannten Schuhläufer-Kommando (…) bis zu 40 km zurücklegen. Die Dauerläufe waren de facto Todesmärsche, da die Läufer erschossen wurden, wenn diese infolge von Ermüdung zusammenbrachen“ [3].

Als Kinder der 1960er Jahre haben wir Salamander-Schuhe getragen und die Lurchi-Hefte geliebt. Die Leute, die das und noch viel mehr geleistet haben, haben ihr Handwerk beherrscht. Den Schrecken dahinter haben wir nicht geahnt.

Wir kommen zum Schlusspunkt der Reise mit Max, zur letzten Station. Der Pragfriedhof ist groß, der jüdische Teil versteckt und verschlossen, wie eingangs gesagt. Auch das Grab muss man suchen, Auskunft wird nicht erteilt, der Schlüssel muss wieder zurück. Alles hat seine Ordnung.

Dann steht man davor, an einem klaren Tag im Oktober, die Blätter leuchten, die Sonne steht schräg. Ein Grabmal aus Granit, nicht groß im Vergleich zu den Gräbern im christlichen oder sonstigen Teil.

Trauer ist nicht das passende Wort. Ich habe ihn nicht gekannt, den Consul Max Levi, Ehrenbürger Kornwestheims, Arbeitgeber für Tausende, Unternehmer und Mensch.

Sein Grab ist vor Vandalen geschützt. Heute, hundert Jahre nach seinem Tod.

Fassungslos ist das Wort und die Stimmung. Sie lässt mich nicht los.

Anmerkungen:

[1] Irmgard Sedler und Martin Burkhardt: Im Zeichen des SALAMANDER. Firmengeschichte in Selbstzeugnissen. Stuttgart: Kohlhammer 2014

[2] Hier, wie an anderen mit Anführungszeichen gekennzeichneten Stellen, ist die Quelle das genannte Buch von Sedler und Burkhardt

[3] https://de.wikipedia.org/wiki/Salamander_(Schuhe)

Der erste Halbsatz der Überschrift ist ein Zitat des Buchtitels „Zeit läßt steigen dich und stürzen. Kaiser Friedrich II. und die letzten Staufer“. Ein historischer Roman von Eberhard Cyran, 1999 bei Artemis & Winkler erschienen.

Die Fotos stammen vom Verfasser. Das Portrait von Max Levi wurde vom Stadtarchiv Kornwestheim als JPEG-Datei zur Verfügung gestellt. Der Leiterin Natascha Richter danke ich hiermit herzlich.

Editorische Notiz:

Der Text ist ein Essay und enthält fiktionale Elemente. Eine detaillierte historische Darstellung findet sich in dem o.g. Buch.